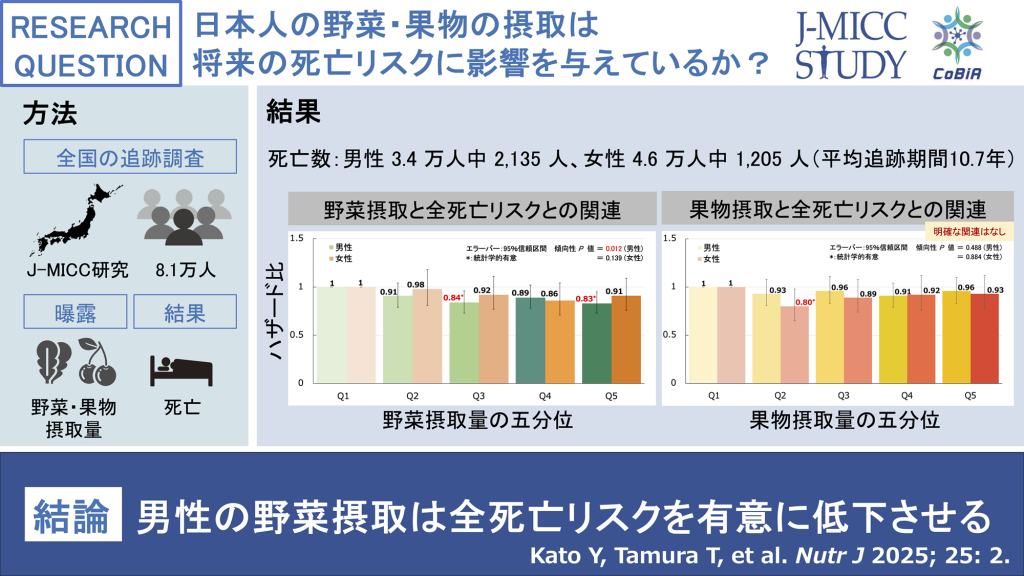

研究ファイルNo.114:野菜と果物を食べることによって日本人の死亡リスクは下がるか?

野菜と果物には、ビタミンやミネラル、食物繊維、カロテノイド、ポリフェノールなどの人の健康によい栄養素が豊富に含まれています。近年の欧米諸国を中心としたコホート研究は、野菜・果物摂取が死亡リスクの低下と関連することを報告しています。しかし、アジア人を対象としたコホート研究においては関連が一致していません。アジア人は欧米人よりも炭水化物が多く、脂質が少ない食事を摂る傾向にあるため、欧米人における関連とは異なる可能性があります。またアジア人を対象としたこれまでのコホート研究は分析対象者数が限られており、追跡期間も十分ではないことから、本関連はいまだ明らかではありません。

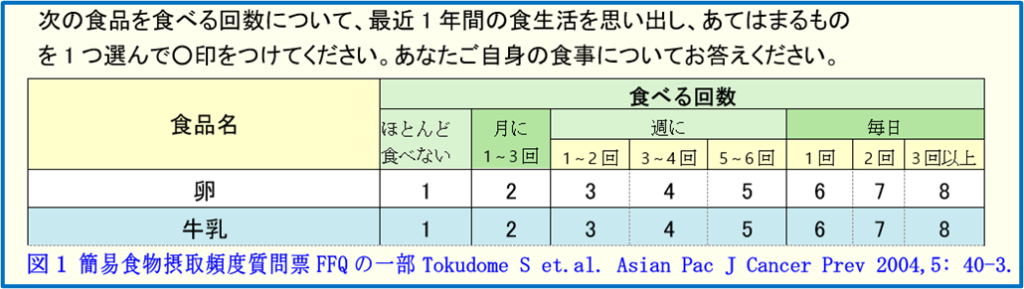

そこで、日本多施設共同コーホート研究(J-MICC Study: Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study)の参加者の追跡調査データにもとづいて、野菜・果物摂取量と死亡リスクとの関連を評価しました。研究対象者は、J-MICC研究のベースライン調査に参加した35歳から69歳の男女です。追跡調査データがない者、ベースライン調査から1年以内に死亡した者、極端な総エネルギー摂取量が推定された者、がんや循環器疾患の既往歴を有する者を除外し、男性34,523名と女性46,888名を分析対象しました(平均追跡期間は約10.7年)。対象者の一日あたりの野菜・果物摂取量は食物摂取頻度調査票によって推定し、エネルギー摂取量で調整しました。対象者を男女別に野菜摂取量と果物摂取量の5分位(Q1–Q5:第1五分位〜第5五分位)で分けました。関連を評価するにあたって、死亡リスクに大きな影響を与える喫煙や飲酒などの要因を分析モデルで考慮しました。また年齢や喫煙、食事による影響を考慮して関連を評価するため、年齢・喫煙による層別化解析および炭水化物・脂質・米飯摂取量による層別化解析を行いました。

追跡期間中に3,340名の死亡が観察されました(男性2,135名[男性の6.2%]、女性1,205名[女性の2.6%])。図1は男女別に野菜摂取量と死亡リスクとの関連を示しています。男性の野菜摂取量は全死亡リスクおよび循環器疾患死亡リスクを有意に低下させました。全死亡リスクは、野菜摂取量がもっとも少ない群(Q1)を1としたとき、Q2で0.91倍、Q3で0.84倍、Q4で0.89倍、Q5で0.83倍となりました(傾向性P値 = 0.012)。また循環器疾患死亡リスクは、野菜摂取量がもっとも少ない群(Q1)を1としたとき、Q2で0.75倍、Q3で0.58倍、Q4で0.47倍、Q5で0.63倍となりました(傾向性P値 = 0.001)。女性の野菜摂取量と全死亡リスクおよび循環器疾患死亡リスクとのあいだには有意な関連は認められませんでしたが、野菜摂取量が多い女性は全死亡リスクが低い傾向にあることを認めました。 続きを読む